Barbeava-me ao som de Chopin. Lentamente, como deve ser, a afiada navalha herdada de meu pai deslizava sobre minha pele, enquanto olhava no espelho o meu rosto crispado, os meus olhos injetados de sangue. Nem Chopin nem o ato de barbear-me lentamente conseguiam acalmar-me. Tinha, porém, que me barbear, para aliviar a tensão, para tentar dar à ruína de meu rosto uma aparência no mínimo apresentável. Iria, logo depois, ao IML. Árdua tarefa procurar por um corpo que não havia, era tudo muito incerto, era tudo muito estranho. Três dias. Três dias e três noites eu a procurei. Agora, iria ao IML. Meu coração batia desritmado no peito, como as cordas de um piano desafinado, tão desafinado que nem o concerto de Chopin dava jeito. Os pelos de meu rosto iam pouco a pouco sendo arrancados e levados pela água fria da torneira aberta à proporção que subia minha angústia em pensar que... Ouço um barulho de chave na porta, fecho a torneira e uns dois segundos de profundo silêncio caem sobre mim. Espero. A porta se abre e se fecha. A chave gira e tranca. A mão treme, a navalha deixa um risco de sangue no meu rosto. Os passos leves sobem agora a escada, lentamente, lentamente, lentamente. O perfume entra antes da dona, o perfume forte e doce que ela teima em usar, apesar de minha rinite. Não tenho tempo de me virar e ela já está encostada em mim, o olho enorme refletido no espelho, misturado ao meu espanto. "Oi, querido, já de pé tão cedo?" Uma flauta que se imiscui ao som do piano. Antes de me virar, estendo a mão direita e desligo o rádio. Chopin acaba de descer o ralo com todo o meu ódio. Não. Meu ódio borbulha e retorna. No tempo entre o momento em que minha mão desliga o som do rádio e meu corpo faz um giro de cento e oitenta graus para se colocar de frente para ela, eu lembro os últimos três dias. Acordara de manhã para trabalhar e o leito estava vazio. Fui ao banheiro, tomei banho, desci. Um pesado silêncio acompanhou meus passos escada abaixo. A casa, vazia. Chamei. "Helena". Nada. Gritei. "Helena!". Nada. Vasculhei cada vão e desvão da casa. Nada. Liguei para os amigos. Nada. Um bilhete, nada, nada, nada. Sentei e esperei. Lá pelas duas da tarde, o telefone: "Pedro, está tudo bem?" "Quem... quem é?" "Orlando, aqui do escritório... você não apareceu para a reunião... Algum problema?" "Não... não... só não estou me sentindo bem... não vou trabalhar hoje... avisa aí o pessoal... desculpe..." Desliguei. O sol traçou um longo arco desde o sofá até o piano e desapareceu. Fechei as cortinas pesadas. Encolhi-me de novo no sofá. Agora, as costas doíam. A alma doía. A escuridão doía. Abri a cortina da sala e meus olhos arderam com a luz do poste, luz branca, forte, fogo em minha cabeça. Voltei para o sofá e só acordei com o sol batendo em meu rosto. Vinte e quatro horas haviam se passado desde que Helena sumira. Liguei para a polícia. Depois de várias tentativas, depois de me mandarem de um número para outro, consegui que me ouvissem. "Comunicar um desaparecimento". "Quanto tempo?" "Vinte e quatro horas". "Desculpe, mas temos que aguardar pelo menos setenta e duas horas, para tomarmos providências..." "Puta que pariu, é minha mulher!" "Desculpe, senhor, nada podemos fazer." Bati o telefone e voltei para o sofá. E agora? Depois de um tempo, resolvi ligar de novo, agora para os amigos, pedir ajuda, desabafar. Prestativos, alguns; indiferentes, outros, mas acabei recebendo alguma ajuda. Prontificaram-se a procurar em hospitais e delegacias de polícia. E assim passou o segundo dia. À noite, alguns amigos apareceram. Tinham revirado a cidade. Nada. Sugeriram que eu tentasse dormir. De manhã, se nada acontecesse, um deles prometeu me levar ao IML, Instituto Médico Legal. Olhei-o com ódio, ele não percebeu. Ainda bem. Não tinha culpa. Queria ajudar. Tentei comer. Não consegui. Tentei conversar com um ou outro que ainda ficara para me consolar. Não consegui. Sozinho, acomodei-me de novo no sofá, ao lado do telefone, ouvindo o eco da casa vazia. E acompanhei o lento esmaecer da luz do poste com a chegada da manhã. E então, alguém ligou, dizendo que eu me arrumasse e me vestisse, que passaria para me pegar dentro de uma hora. Foi quando subi para me lavar, barbear e liguei o rádio do banheiro, que estava tocando um concerto de Chopin. E agora ela estava ali, na minha frente, os dentes brancos entre os lábios vermelhos, o olho azul mais brilhante ainda que da última vez que os fitara, o rosto levemente maquiado e fresco, como o de alguém que acabara de acordar, feliz da vida, lépida, livre e linda. Aquele rosto tão perto do meu. Aquele colo branco ao alcance de minha mão. Queria beijá-la, queria apertar aquele pescoço e fazê-la gemer de prazer, como sempre gemia, em nossos rompantes de amor, adorava que lhe apertasse o pescoço antes do orgasmo, e gozávamos juntos, entre gritos e gemidos, e aquele longo e branco e delicioso pescoço a oferecer-me de novo o paraíso, o paraíso que trilhávamos juntos, loucos, cães vadios em ruas desertas, em turbilhões de sentimentos e mistérios revelados, epifanias de paixão, nós, fundidos numa via láctea de prazeres, e então eu só me lembro de haver acordado sei lá quanto tempo depois, com o barulho da porta lá embaixo sendo arrombada, e ela estava ali, o pescoço aberto, o sangue coalhado e espalhado em poças por todo o banheiro, tudo, tudo vermelho e eu... só me lembro que me barbeava ao som de Chopin.

31.3.2013

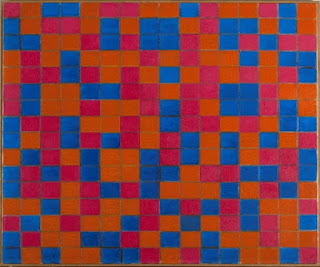

(Ilustração: Piet Mondrian - Composition with Dark Colours, 1919)

(Você pode ouvir esse texto, na voz do autor, seguindo este link de podcast:

O que dizer? Cortante!

ResponderExcluir